抱っこは育児中には大きくなっても実はすっとつきもの

そんな抱っこも月齢や年齢に応じて意味が各々あります。

私の教員時代の経験

私は、教員になるまで肢体不自由の子どもたちと関わったことがありませんでした。

教員になり初めて脳性麻痺があるお子さんを抱っこした時とっても戸惑ったことがあります。

怪我をさせたらどうしよう。そもそも抱っこしたことがない。経験が浅い私が抱っこしていいのか!?

こんな不安な思いから始まった教員生活でした。

結果は知識を深めることと何より経験で大丈夫になっていくのです。

赤ちゃんも一緒

生まれたばかりの赤ちゃんは、儚いですよね。

そんな存在をしっかり抱っこできるのであろうか?と不安になる方もいらっしゃると思います。

ただ、何回も授乳やオムツ替えなどで抱っこするに連れて、その不安も解消されていくはずです。

まずは抱っこの仕方を工夫しよう

あやす時や移動時は抱っこはつきものです。

この抱っこの仕方で赤ちゃんの機嫌が落ち着いたり、むしろもっと泣かせてしまったり。

なぜでしょう??

安定感

生まれたばかりの赤ちゃんは首ずわりはしてません。

まずは、首をしっかり安定させることです。

首がすわらないまま動かすと??

脳への影響が心配されます。首がすわるまでは、しっかり支えましょう。

~抱っこのポイント~

新生児は首ずわりの関係もあり大体は、横抱きですね。

腰ずわりができるぐらいまでの赤ちゃんになると、縦抱きの割合が増えます。

横だきのポイント

密着です。

自分の身体と赤ちゃんの身体になるべく隙間がないようにします。

隙間があると不安定になりますね。

この不安定さは赤ちゃんからすると自分の身体がどこにあるか分からず、不安感が増します。

身の置き所がないと落ち着きませんよね。

しっかりと抱っこされることで自分の身体も意識でき人に身を委ね安心感や安定感を得ます。

縦抱きのポイント

縦抱きの際は、股関節には気をつけましょう。

また、お尻(腰)を支えることで、体幹が安定します。

縦抱きも横抱きも共通すること

横抱きにもありましたが、やはり密着です。

密着させることは子供の体幹の安定と心の安心の他に大人にもメリットがあります。

大人のメリット

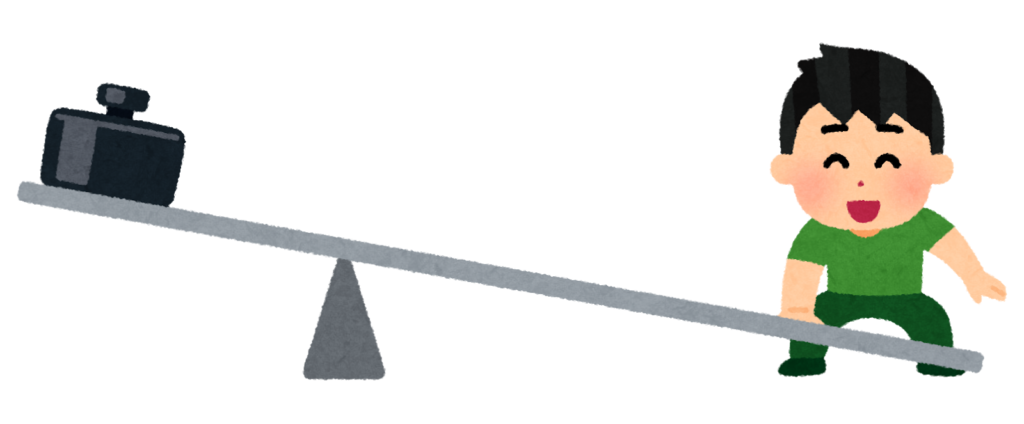

てこの原理を思い出しましょう。

力点=自分の手首、腕

支点=背中、肘、肩

作用点(重さ)=赤ちゃん

重いものを持ち上げる時、負荷がかからないのはどちらでしょう??

①作用点(赤ちゃん)に対して力点も支点も離れている

②作用点(赤ちゃん)に対して力点も支点もより近い

正解は

②の力点も支点もより近い

これが負荷がかからない仕組みです。

抱っこをする時は是非とも、赤ちゃんに自分の身体を近づけ、腕は曲げるなど赤ちゃんの身体に自分の身体が近づいている状態から抱き寄せましょう。

手首の腱鞘炎や腰痛の予防として、ぜひとも取り入れましょう。

2~3歳以上の子どもたち

年齢が大きくなることは、体重が重くなり、なかなか持ち上げての抱っこは親の身体に悲鳴があがってきます。

「抱っこ~」ということは安心・安全を求めている証拠です。

子どもは年齢とともに、親から離れていきます。

社会参加のためです。

子どもなりに、社会に出ていき頑張って身体も心もヘトヘトに。

絶対的な安全基地である母や父のもとで安心感を得るために戻ってきます。

それが「抱っこ~」です。抱っこ~と言われたら、持ち上げなくても大丈夫。

ハグや頭を撫でてスキンシップを取りましょう。

抱っこも遊びのうち

身体をたくさん使いたい子もいると思います。

雨の日など室内で身体をもてあそばせていたら、まずは抱っこしてみましょう。

そして「抜け出しごらん?」と親はギュッと抱きしめて脱出ゲームの始まり。

普段は「抱っこ~」といっている子が、「もう抱っこしないでー!」なんて言ったり。子どもは満足感に浸ります。

大人が四つ這いになり、お猿の親子が移動する時と同様に、大人のお腹にしがみつかせ移動する。

体幹が鍛えられ、バランス感覚が養われます。

とっても楽しめます!!

抱っこといっても月齢や年齢でやり方は違ってきますが、大人が楽ちんな抱っこのやり方が子どもも安心できます。

心も身体も抱っこで一心同体です。

抱っこで、大人の温もりを子どもや赤ちゃんに与えてみましょう。